ВЕСНА

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Ф.Василье - Оттепель (1871г.)

Картина «Оттепель», за которую Васильеву была вручена первая премия, имела самый широкий успех. Её копия была специально создана автором по просьбе Александра III. Пейзаж, выбранный художником для своего творения, не очень-то привлекателен. Унылый на огромном пространстве ландшафт, над которым низко нависло переполненное влагой небо. На снегу отчётливо отпечатаны следы полозьев санок, затопленных грязной водой от растаявшего снега, а посреди дороги – две фигурки (старик и ребёнок), которые придают пейзажу ещё более унылые нотки. Тут же, за проталиной, приютились грачи, не добавляющие живописности своим чёрным цветом. В довершение ко всему, справа торчит убогая избёнка со слепым окошком и криво стелющимся из трубы дымом. Перед нами – знаменитая русская распутица.

Но чем привлекает к себе эта картина? Не зря же корреспондент одной из британских газет, увидев её на выставке в Лондоне, написал, что никто лучше не смог бы рассказать красками об оттепели. В картине чувствуется тонкий лиризм, сочетающийся с глубоким знанием природы и русской действительности. Большую роль здесь играют также мягкость красок и ощущение достоверности, великолепно переданные художником

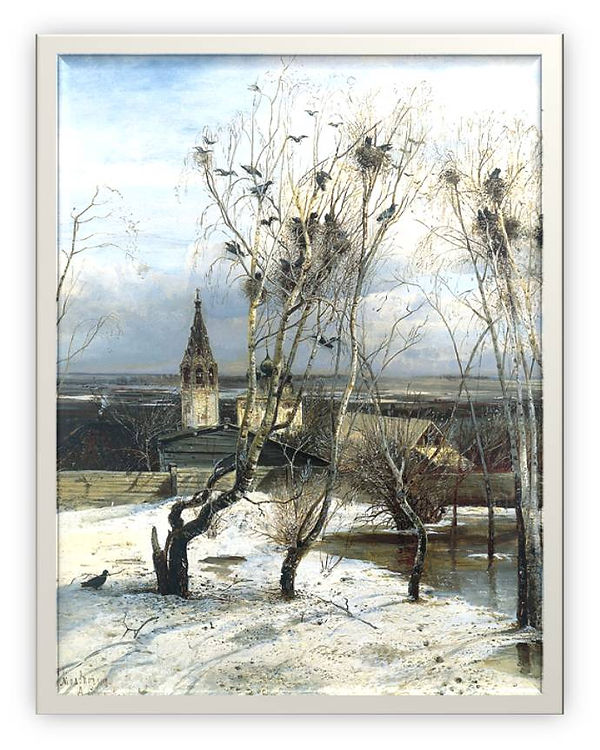

А.Саврасов - грачи прилетели (1871г.)

Основная тема картины – наступление весны. Художнику удалось с необыкновенным мастерством показать пробуждение природы после долгой зимней спячки. Краски ранней весны не бросаются в глаза своей яркостью. Наоборот, в полотне преобладает серовато-коричневая гамма, спокойная и приглушенная.

На картине мы видим окраину деревни или небольшого села. Первый план полностью отдан изображению весенней природы. Слева – рыхлый, талый снег со следами животных и птиц. В нем уже ничего не осталось от зимнего великолепия и белоснежной пышности. Сразу понятно, что от этой приметы холодного времени года скоро не останется и следа. Справа снег уже превратился в весеннюю проталину, наполненную прозрачной, холодной водой. На передний же план художник поместил и березки, тоненькие, трогательные и какие-то особенно беззащитные в своей обнаженности. Время их расцвета еще впереди. А пока голые ветви деревьев облюбовали грачи. Это первые предвестники и глашатаи весны. Птицы вернулись в родные края и обживают свои гнезда.

Следующий план картины начинается за дощатым забором. За ним простирается бескрайнее поле, на котором еще лежит снег. Земля ждет начала сельскохозяйственных работ. Здесь же видны крыши деревенских домишек и старая церквушка с заброшенной колоколенкой. Дальний край поля сливается с линией горизонта. Небо на картине Саврасова также свидетельствует о скором приближении весны. Сквозь пелену облаков уже проглядывает яркая синева, на фоне которой особенно ярко и контрастно выглядят силуэты грачей.

Картина оставляет после себя ощущение весенней свежести, легкости, прозрачности, радостного предчувствия и предвкушения. Это своеобразный символ обновления всего живого в природе

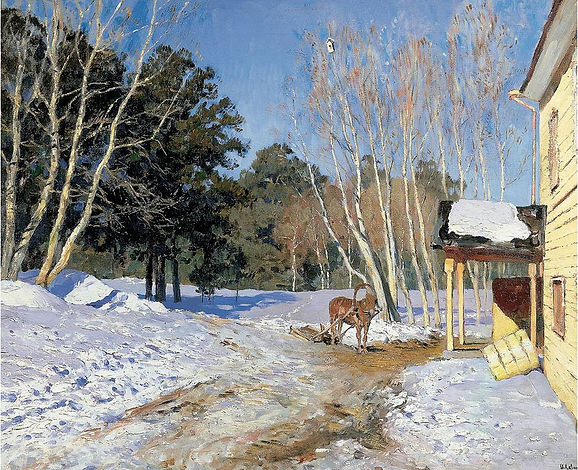

К.Юон - Мартовское солнце (1815г.)

В картине «Мартовское солнце» художник с большим мастерством передаёт радостное настроение солнечного дня первого весеннего месяца.

Изображена деревенская улица, дома, уходящие в даль, огромные высокие деревья, отяжелевшие под солнечными лучами сугробы снега и глубокое сине – голубое весеннее небо с редкими, быстро мчащимися облаками. Пейзаж тесно связан с жизнью человека, его трудом. На переднем плане художник изобразил двух деревенских ребятишек на лошадях. Они приносят в картину жизнь и движение.

В центре картины стройные белоствольные берёзы. От деревьев падают длинные синеватые тени.

Крыши домов покрыты снегом, но он должен вот-вот сойти, соскользнуть вниз. Небо на картине большое–большое, без конца и без края.

На картине нет солнца, но виден розоватый, золотистый свет на деревьях и на снегу. Тёплым светом мартовского солнца пронизано всё вокруг

И.Левитан - Март (1885г.)

Картина «Март», написанная Исааком Левитаном в начале 1895 года, ныне находится в Третьяковской галерее в Москве.

Ландшафт зимы не часто прельщал музу Левитана, но на этом холсте зимний пейзаж отступает перед первыми признаками весны.

Яркое весеннее солнце светит, снег тает, становится рыхлым. Художник изумительно изобразил зиму, сверкание снега, в левитановском «Марте» деревья еще не проснулись от зимней стужи.

Лошадь, запряженная в сани, стоит у дверей дома, греясь под первыми теплыми и еще робкими лучами солнца.

На заднем плане картины изображены еще угрюмые деревья. На березах кое-где еще не сброшена осенняя листва.

В глубине леса еще виднеется много снега, в воздухе витает морозец. Перелетных птиц еще не видно, но уже заметно, что солнце хорошо пригревает, снег в последний раз ярко сверкает на солнце. Вся природа замерла в ожидании весны.

Картина наполняет ее созерцателей радостью и ожиданием перемен, благодаря тому, что художник на картине применяет светлые тона красок

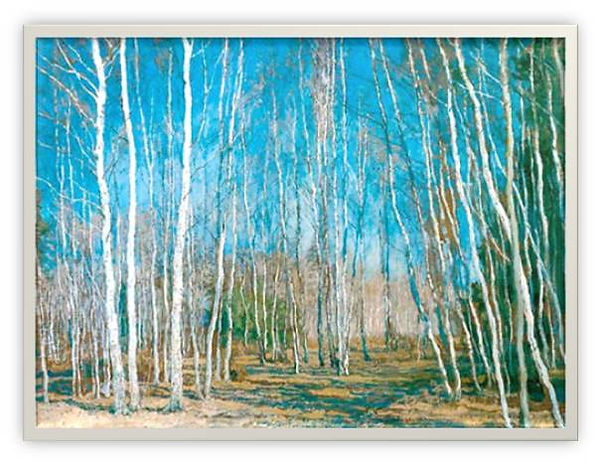

В.Н.Бакшеев - Голубая весна (1930г.)

Эта картина – глубоко прочувствованный рассказ о вечно юной природе. Прекрасно переданы здесь ясная голубизна небес, проглядывающих сквозь хрупкие, еще не зазеленевшие ветви, нежные розоватые стволы берез, пробуждающаяся к жизни земля, согретая первыми теплыми лучами. Художественный образ этого тонкого живописного произведения излучает покой. Вместе с тем в нем много бодрости, свежести, свидетельствующих о светлой, жизнерадостной душе художника.

Бакшеев не стремится поразить зрителя декоративной яркостью колорита или необычностью, эффектностью композиционного решения. Пространство спокойно уходит вглубь картины, что сообщает композиции уравновешенность и соразмерность. Группы деревьев первого плана, словно не пускают зрителя углубиться в березовую рощу, задерживая его внимание, предлагая полюбоваться белизной стволов, их прихотливым, живым и трепетным рисунком.

Колорит картины усиливает общее настроение покоя, ясности и просветленности. Сочетание неуловимых оттенков голубых, розовых, палевых, золотистых тонов рождает чувство чистоты и свежести проснувшейся после долгого сна природы. С бесподобным мастерством сочетает Бакшеев желтизну прошлогодней листвы, розоватую дымку, окутавшую дальний лес, звонкую голубизну неба и чистую белизну деревьев. Березовая роща словно зовет зрителя побродить среди деревьев, насладиться свежими запахами земли, подставить лицо нежным солнечным лучам. В этой близости к человеку и состоит огромное достоинство картины Бакшеева – подлинного поэта русской природы

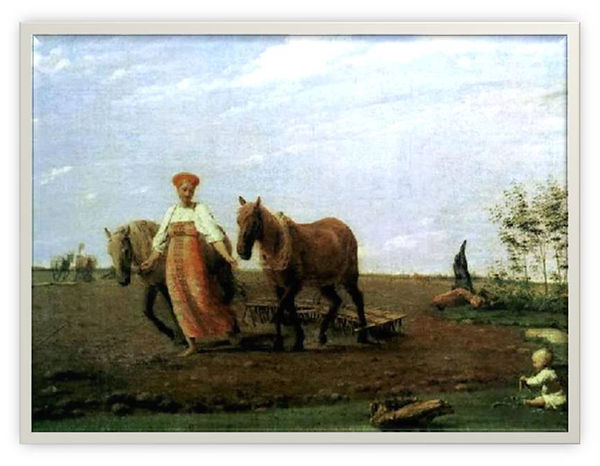

А.Г.Венецианов - На пашне. Весна(1822г.)

«Изображение трудового русского человека в той одежде и той обстановке, в которой он живет, – вот то новое, что внес Венецианов. Благоговейная любовь к своему народу, глубокое уважение к его национальному характеру, внимание ко всем мелочам его быта – вот что создало венециановский жанр», – справедливо отмечает один из советских исследователей.

Все эти качества воплощены в обширном цикле картин на темы крестьянской жизни, созданных Венециановым вслед за «Гумном», в середине и конце 1820-х годов. Именно это время было периодом наивысшего расцвета его таланта. Ни раньше, ни в более поздние годы он не знал ни такой совершенной меры соответствия между замыслом и воплощением, ни такой поразительной продуктивности.

Низкая линия горизонта, редкие кусты и небольшие камни на поле придают женской фигуре монументальность. Подробно и реалистично написан пейзаж: прозрачное светло-голубое небо, осязаемо влажная темная земля и открытые просторы бескрайнего поля. Гармоничное соединение правды жизни и романтичного вымысла создает основу всего произведения

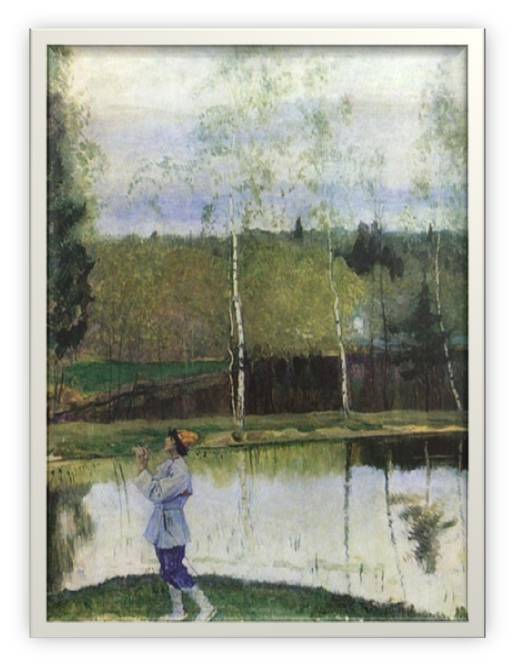

М.В.Нестеров - Лель. Весна (1933гн.)

Нестеров создавал картины-гимны, картины-песни, а "людей духовного подвига" всегда писал особенно любовно. Такой картиной стала и картина "Лель".

Лель здесь не только сказочный персонаж, поющий гимн Весне, красоте, пробуждению природы, но и юноша, который является Будущим, спасителем той русской красоты, которой так восхищался Нестеров.

По праву считается нестеровский сказочный Лель из картины «Весна» (1933) одним из самых проникновенных и поэтичных образов, созданных в русском искусстве.

Мечтательный и одновременно деятельный, нежной мелодией пробуждающий от зимнего оцепенения все живое, вечно юный и прекрасный Лель оказался точным выражением внутренней сути той, с которой был написан. Позировала для него младшая дочь художника Наталья Михайловна Нестерова